薬剤部Clinical department

- 診療科・部門・センターのご案内

- 薬剤部

薬剤部

薬剤部長挨拶

医療を取り巻く環境は目まぐるしい勢いで日進月歩を遂げています。医療の高度化、薬物療法の多様化に対して、私たち病院薬剤師もその変化に対応すべく日々自己研鑽を積むとともに、業務改善に取り組んでいます。医薬品に目を向けると抗体製剤や分子標的薬といった新しい分野のお薬が近年登場してきており、使用方法や副作用もこれまでのお薬にはなかったものが増えています。そのため、これまで以上に適正使用に努めるとともに、使用後の患者さんへの副作用モニタリング等が重要になっています。

このような社会的背景を受けて病院薬剤師の業務も大きく変わってきています。すなわち従来の調剤や注射調製といった医薬品というモノを管理する対物業務から、病棟や外来での患者指導やチーム医療への参画といった対人業務へのシフトが求められています。私たち病院薬剤師の責務は薬物療法による有害反応(事象)のない適正な治療を遂行できるように医師や看護師等を支援することと、患者さんとの面談・指導を通じて患者さんの訴えや関心事に耳を傾けて情報を収集し、適切な薬学的モニタリングや有害反応の回避を行うことです。

また、近年の病院薬剤師の役割は医薬品の情報提供に留まらず、院内で展開されている多くのチーム医療への貢献も求められています。私たちは「薬の専門職」であり、その役割は多面的であるため、様々なチームに参画し、シームレスな関係を築き、共に活躍していくことが必要とされます。そのためには日々の自己研鑽を積み、ジェネラリストから高度な専門知識をもつ分野別の専門・認定薬剤師といったエキスパート薬剤師になっていくことが求められます。

私たち病院薬剤師は今後も、日々の自己研鑽を進めるとともに、医療安全への貢献、適正な薬物療法・標準薬物療法及びプレアボイドの推進、健全な病院経営への貢献等を果たし、横浜市立病院の薬剤師として、市民の皆様へ安全で良質な医療を公平、公正に提供してまいります。

薬剤部長 山本 郁生

薬剤部の基本方針

- 医療安全に貢献できる薬剤師を目指します

- チーム医療に積極的に参画します

- 市民に安心・安全で良質な医療の提供を目指します

- 病院経営を常に考えて業務を遂行します

- 職員の幸福度が高い、心理的安全性の高い組織を目指します

部門・センター紹介

薬剤部は常勤薬剤師44名(育児休暇4名含む)、会計年度任用職員薬剤師4名(常勤換算)、薬剤補助者4名(常勤換算)、外部委託SPD(Supply Processing and Distribution)スタッフ10名で運営しています。薬剤部には医療安全管理室、感染管理室との兼務者もおります。薬剤部では患者さんが安全で効果的な薬物治療を受けることができるよう患者さんをはじめ、医師、看護師等の医療従事者に的確な医薬品情報を提供するとともに薬物療法のモニタリングを行っています。また、調剤、注射剤調製、製剤品の調製、在庫管理等を適切に行い医薬品の供給体制を整えています。休日および夜間も薬剤師1名以上を配置し日勤・夜勤業務を行っており、入院患者さんの調剤、注射剤の供給、救急外来患者の調剤・処方薬の交付を365日24時間体制で行っています。

業務紹介

1. 調剤業務

主に入院患者さんの内服剤、外用剤の調剤を行っています。医師の処方箋に基づき用法・用量、禁忌、相互作用、臨床検査値等を確認し、疑わしい点があれば処方医師に疑義照会をして調剤をしています。錠剤やカプセル剤を服用できない患者さんには散剤や簡易懸濁法を選択するなど、患者さんの服薬状況によって適切な剤形の選択をして調剤をしています。またPTPシートでお薬を管理できない患者さんに対しては一包化調剤を行っています。

外来は原則院外処方としており、院外処方せん発行率は92%以上になっています。例外として、夜間休日に救急外来を受診した患者さんのお薬、保険薬局で調剤することが認められていないお薬、院内製剤や治験など特殊な薬剤を使用している患者さんに対しては院内調剤を行っています。

薬剤部ではPTPシート全自動薬剤払出システム(Tiara®)や計数調剤鑑査システム(F-WAVE®)、散剤鑑査システムなどの調剤機器や調剤支援システムを積極的に導入し、業務の効率化を図るとともに安心・安全な調剤に努めています。

2. 医薬品管理業務

採用医薬品は決められた業者(医薬品卸)とのみ取引しており、発注から検品、適正在庫管理、院内各部署への払出を行っています。薬剤部では在庫管理システムを導入し、処方オーダに基づく自動発注を行っています。安定供給が実施できるよう管理に務めるとともに、各部署の配置薬は全て登録し、医薬品の適正使用および適正管理の推進に取り組んでいます。在庫数は災害拠点病院に求められている1週間分としています。

また院内を巡回し、各部署、各部門の配置医薬品の使用期限、配置場所、在庫状況等の確認を定期的に行っています。

3. 注射剤管理業務

入院患者さんに使用する注射剤は患者さんごとに1施用セットし、各病棟に専用注射カートで供給しています。薬剤部では24時間注射薬自動払出システム(UNIPUL-5000®)を稼働し、定時処方だけでなく臨時処方についても機械やバーコード照合システムによる払出をしています。病棟で使用する注射薬は緊急時を除き、薬剤部から薬剤師が調剤した薬剤を払い出しており、配置薬は最小限にとどめています。

4. 無菌製剤調製/抗がん剤混合調製業務

入院患者さんに使用する注射剤は患者さんごとに1施用セットし、各病棟に専用注射カートで供給しています。薬剤部では24時間注射薬自動払出システム(UNIPUL-5000®)を稼働し、定時処方だけでなく臨時処方についても機械やバーコード照合システムによる払出をしています。病棟で使用する注射薬は緊急時を除き、薬剤部から薬剤師が調剤した薬剤を払い出しており、配置薬は最小限にとどめています。

5. 病棟薬剤業務・薬剤管理指導業務

全病棟に薬剤師を配置し病棟業務を実施しています。入院患者さんが病院に持参されたお薬(持参薬)とお薬手帳やお薬説明書、薬袋などの情報をもとに持参薬鑑別を行い、医師と協議して持参薬使用の有無、入院中の薬物療法を決定しています。病棟薬剤師は患者さんに対してお薬の説明を行うとともに、薬の効果、副作用、相互作用のチェックなどを行い安心・安全な薬物療法が行えるように努めています。

また、医師や看護師などの医療スタッフと連携を取りながら、カンファレンスにも積極的に参加し、薬物療法のモニタリングを行い、安全で効果的な薬物療法が行えるよう努めています。

6. 治療薬物モニタリング(TDM:Therapeutic Drug Monitoring)

治療薬物モニタリングとは、個々の患者に適した薬剤の投与設計を行うため、薬物血中濃度を測定して最適な投与量、投与法を決定する手法です。主に治療有効域の狭い薬剤や中毒域と有効域が接近している薬剤などで行われます。薬剤師は医師から治療開始の連絡を受けると解析ソフトでシミュレーションを行い、薬剤の投与方法、次回採血ポイントを医師に提案します。

7. 化学療法業務

抗がん剤の投与はあらかじめ登録された化学療法レジメンに基づいて実施しています。薬剤部ではレジメンオーダリングシステム(CROSS)を導入し、抗がん剤は内服剤、注射剤とも本システムで管理しています。適正な治療が行われるように抗がん剤の投与量、投与スケジュール等を確認・管理しています。化学療法レジメンの登録は「がん診療部会」で審議を行いますが、薬剤師が参画し、その科学的根拠等を確認して、安全な化学療法を推進しています。

8. 医薬品情報管理業務

院内スタッフへの医薬品情報提供、副作用事例の収集等を行っています。また、薬事委員会事務局として院内医薬品の採用等に関わっています。医薬品の採用においては、経営の観点から、1増1減を原則とし、採用医薬品数の抑制を行い、ジェネリック医薬品への切り替えを推進しています。ジェネリック医薬品への切り替え率は現在、90%を超えています。また医療安全への取り組みとして、名称が類似していないか、包装等の外観が類似していないか等も検討しています。 薬に関する質問は気軽に寄せていただけるよう努めています。

院内で入手した医薬品副作用情報は医薬品情報室で集約し、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構:Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)に報告しています。またプレアボイド事例につきましても積極的に報告をしています。

9. 製剤業務

治療上必要とされる「薬」は全て市販されているわけではありません。諸般の事情により製薬会社が作っていない、あるいは作れない「薬」もあります。しかし患者さんの治療のためにはどうしても必要な「薬」があります。このような「薬」は院内の倫理委員会や薬事委員会で審議・承認後、院内で薬剤師が調製し患者さんに供給しています。無菌的に調製するためのクリーンベンチや製剤を滅菌するための高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)を完備し、安全な製剤の調製に努めています。

10. 麻薬・向精神薬等管理業務

疼痛緩和医療の進歩に合わせ、オピオイド性鎮痛薬の院内採用数、使用量ともに年々増加しています。薬剤部では麻薬管理システムを導入し、「麻薬及び向精神薬保管管理規定」に基づき厳格な管理を行っています。また部署を限定(手術室等)し、麻薬製剤の部署配置も実施しています。病棟、手術室の麻薬金庫は生体認証とテンキーによる2重ロックタイプを導入し、スタッフの異動に合わせて職員情報の更新を行うなど厳格な管理をしています。

11. 治験薬管理業務

臨床試験支援室のスタッフと協力しながら、治験薬の管理、供給を通じて臨床試験を支援しています。温度管理システムを導入し、治験薬をはじめ温度管理が必要な薬剤の厳格な管理を行っています。治験薬の調剤や調製は薬剤師が行っています。

12. 医療情報システム連携

医薬品のマスタ管理を通じて医療情報システム運用に関与しています。システムを活用した医薬品使用に関する注意喚起の実施、医薬品名称の表示方法への工夫を行い医療安全向上に取り組んでいます。

13. 患者サポートセンターへの参画

予定入院患者さんに対しては患者サポートセンターで薬剤師が入院前面談を行い、服薬状況や副作用歴、アレルギー歴などを確認し、電子カルテに記載しています。特に、手術・検査を予定している患者さんの抗凝固薬、抗血小板薬、低用量ピル等の服用の有無、休薬指示の有無が重要な確認事項になっています。入院前から入院中の治療、退院して地域に戻るまで継続して安全な薬物療法を受けられるよう、保険薬局の薬剤師とも連携をとっています。

14. 教育事業/調査・研究

薬学教育が6年制になり5年次に11週間の「長期実務実習」が必須となりました。薬剤部でも年間15名程度の薬学生を複数の大学から受け入れています。また大学1年生の早期体験見学なども受け入れています。

実務の中から、安全で良質な医療を提供することを目的に、スタッフによる調査・研究が実施されています。例年その成果を各種学会にて報告しています。

15. 院内医療チームへの参画

薬剤師も下記に示す院内医療チームに積極的に参画しています。詳細は「専門チームのご案内」のページをご参照ください。

感染対策チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)、緩和ケアチーム、栄養サポートチーム(NST)、褥瘡ケアチーム、がん診療サポートチーム、摂食・嚥下チーム、精神科リエゾンチーム、排尿ケアチーム(CCT)、認知症・せん妄サポートチーム、周術期管理チーム、災害派遣医療チーム(DMAT) 等

施設見学等について

市民病院薬剤部の施設見学をご希望される場合は下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

〒221-0855

神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1

横浜市立市民病院 薬剤部

電話 045-316-4580

メールアドレス by-phinfo@city.yokohama.lg.jp

診療実績

| 業務統計(令和6年度実績) | |||

|---|---|---|---|

| 入院処方せん枚数 | 229,991枚/年 | 薬剤管理指導1(ハイリスク)件数 | 7,262件 |

| 外来院内処方箋枚数 | 12,170枚 | 薬剤管理指導2件数 | 8,738件 |

| 院外処方箋枚数 | 139,850枚 | 麻薬管理指導加算 | 475件 |

| 院外処方率 | 92.0% | 退院時薬剤情報管理指導料件数 | 1,179件 |

| TPN無菌調製件数 | 2,465枚 | 病棟薬剤業務加算1件数 | 39,991件 |

| 抗がん剤調製件数(入院) | 5,991件 | 病棟薬剤業務加算2件数 | 11,987件 |

| 抗がん剤調製件数(外来) | 8,409件 | ||

| 専門・認定薬剤師取得状況(令和7年10月10日現在) | |

|---|---|

| 日本医療薬学会 がん専門薬剤師 | 1名 |

| 日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本臨床腫瘍学会 外来がん治療専門薬剤師 | 2名 |

| 日本病院薬剤師会 感染制御専門薬剤師 | 1名 |

|

日本病院薬剤師会 感染制御認定薬剤師 |

2名 |

| 日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師 | 2名 |

| 日本病院薬剤師会 HIV感染症薬物療法認定薬剤師 | 2名 |

| 日本臨床栄養代謝学会 NST専門療法士 | 6名 |

| 日本緩和医療薬学会 緩和医療暫定指導薬剤師 | 1名 |

| 日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本老年医学会 老年薬学認定薬剤師 | 1名 |

| 日本循環器病学会 心不全療養指導士 | 3名 |

| 日本循環器病予防学会 循環器病予防療養指導士 | 1名 |

| 日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士 | 3名 |

| 日本腎臓病協会 腎臓病療養指導士 | 1名 |

| 日本麻酔科学会 周術期管理チーム認定 | 2名 |

| 日本薬剤師研修センター 漢方・生薬認定薬剤師 | 1名 |

| 日本アンチドーピング機構 スポーツファーマシスト | 1名 |

| 日本薬剤師研修センター 認定薬剤師 | 6名 |

| 日本病院薬剤師会 病院薬学認定薬剤師 |

21名 |

| 薬学教育協議会 認定実務実習指導薬剤師 |

8名 |

| 診療情報管理士 | 1名 |

| 認定研修施設 |

|---|

| 日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師 暫定研修施設 |

| 日本病院薬剤師会 HIV感染症薬物療法認定薬剤師 研修施設 |

| 日本臨床腫瘍薬学会 がん診療病院連携研修施設 |

院外処方せん情報

「院外処方せんにおける疑義照会プロトコール」を設定しました。

本件の運用につきましては、「合意書」の締結が必要となります。

『2 開始時期について』および『3 内容変更について』の日付欄はともに空欄(未記入)でお願いします。

合意書は2部作成していただき、返信用の封筒を同封のうえ、薬剤部へ郵送してください。

服薬情報提供書(トレーシングレポート)[PDF形式] [Word形式]

合意書締結済み保険薬局リスト(令和7年5月23日現在)[PDF形式]

一般名処方は患者さんの薬剤選択の幅が広がることから今後も推進いたします。

一般名の前に「般)」を付加して一般名処方であることを表しています。

横浜市薬剤師会協力のもと、「お薬手帳」を利用した情報の共有を推進しています。

化学療法トレーシングレポート

採用医薬品情報

レジメン情報

レジメン情報について詳しく知りたい方はこちらから

院内フォーミュラリー

当院では、医薬品の使用指針として院内フォーミュラリーを作成し、標準薬物治療の推進に取り組んでいます。

当院へ入院された際には、院内フォーミュラリーに沿った薬剤使用や準じた変更を行っています。

現在、使用中のフォーミュラリーを紹介いたします。詳しくはこちらから

院内における情報提供活動について

病院における基本的なルールは通知(最終更新日:令和7年6月1日)をあらかじめご確認ください。

医薬情報担当者・医療機器営業担当者等の訪問ルールについて[PDF形式]

その他のルールは次のとおりとなります。

- MONITAROは薬剤部DI担当とのやり取りのみに使用してください。

- 担当者プロフィールにおける"取扱商品"は当該医薬品すべてを入力してください。特に記載のない場合は全商品と読み替えさせていただきます。

- 診療科への情報提供に対する薬剤部の許可は不要なため、診療科へは直接アポイントをとってください。

- 薬剤部DI担当へのアポイントはMONITAROを介してお願いします。ただし、緊急時などは電話でも構いません。

- 立会い訪問の際は、チェックイン、チェックアウトしてください。

- 担当交代などについての面談による挨拶は原則不要です。代わりに"病院掲示板"を必ず確認するよう、引き継ぎをお願いいたします。

- 製品情報(添付文書改訂含む)や勉強会などの資料は指定の無い限り郵送ではなくMONITAROで送信してください。

- 個別メッセージにおける宛名・挨拶文などは省略していただいて差し支えありません。

- 個別メッセージにて返信がない場合でも既読マークがついた場合はDI担当者で情報共有してあるためご安心ください。

その他、ご不明点などございましたら、DI担当までいつでもご連絡ください。

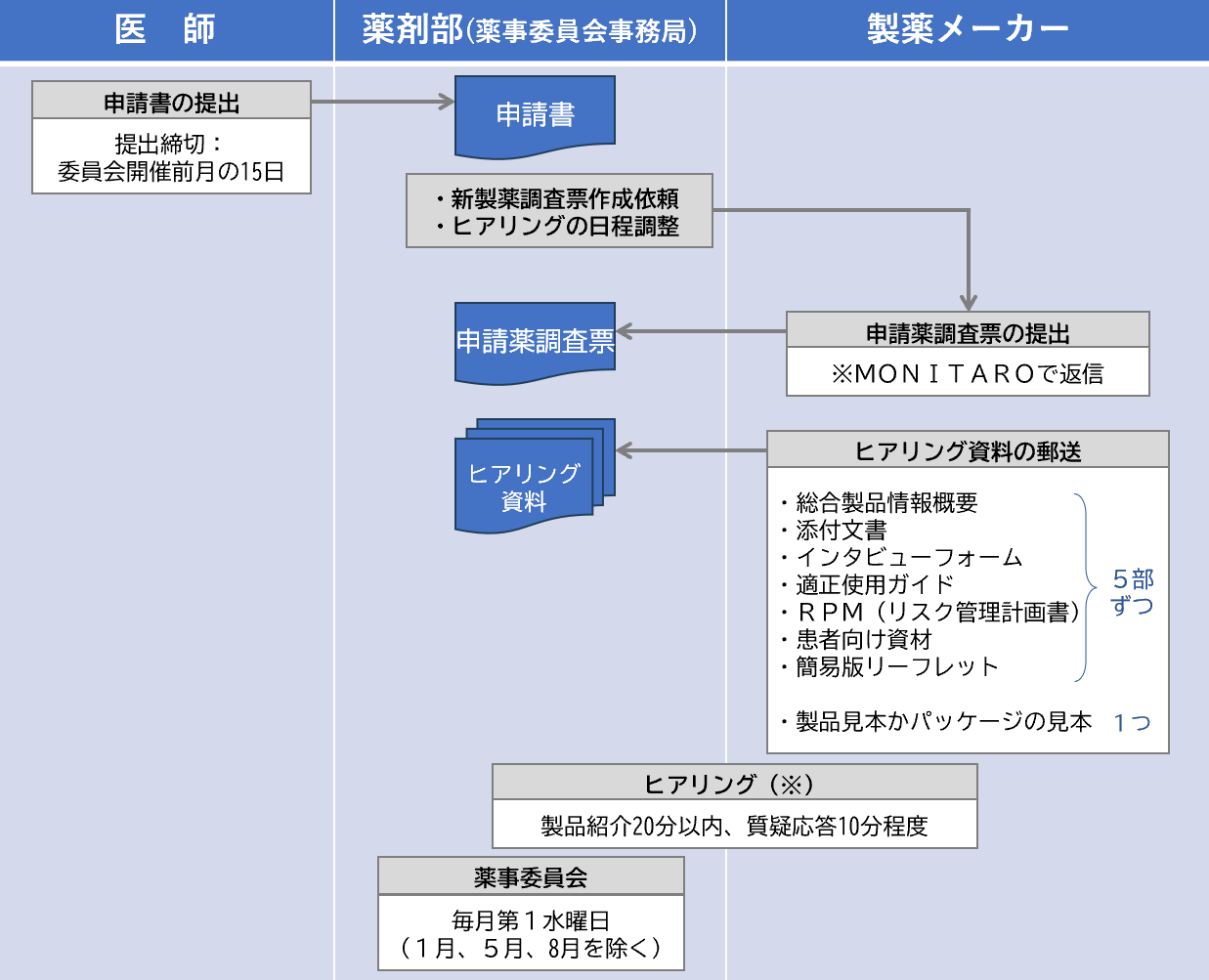

医薬品採用までの流れについて

薬事委員会は毎月第1水曜日(1月、5月、8月を除く)に年9回開催しています。

薬事委員会開催に向けた手続きや採用申請に関する書式について、ご確認ください。

ご質問等ございましたら、いつでもご連絡ください。

(※)ヒアリングはZoomで行います。一部録画させていただくことがありますので、難しい場合は事前にお声がけください。

採用申請に関する書式

- 採用申請書 :正式採用

- 重点管理薬 :正式採用のうち特別管理が必要なもの

- 臨時採用 :臨時採用

- 院外処方用 :院外登録

- 申請薬調査票:薬事委員会用の資料作成用

(※)ヒアリングはZoomで行います。一部録画させていただくことがありますので、難しい場合は事前にお声がけください。

横浜市の人材育成の基本方針

- 「人材こそが最も重要な経営資源」であることを念頭に人材育成を進める。

- 職員は自ら学ぶ姿勢を持ち、市(組織)は職員の人材育成の推進に責任を持つ。

- OJT(On-the-Job Training)を人材育成の中心に据えた「人材育成体系」*に基づく組織を推進する。

*人材育成体系とは、①OJTを人材育成の中心に据え、②人事考課と研修、そして人事異動を効果的に連動させ、③職員一人ひとりの能力開発とキャリア形成を支援し、④個々の能力を最大限に引き出すこと。

横浜市立市民病院薬剤部 新人薬剤師研修プログラム(概要)[PDF形式]

研修の理念と目標

薬剤師としての基礎力(ジェネラリスト能力)を養い、将来の専門性へとつながる臨床力・判断力・対応力を育成します。また、患者中心の医療と安全な薬物療法の提供を実現できる薬剤師の育成を目指します。

これらを通じて患者や他の医療スタッフに信頼される薬剤師の育成を目指します。

教育体制・方針

トレーナー制度

新人1名に対し経験豊富な薬剤師(3年目以上)を担当として配置しています。業務の理解度チェックや社会人としてのマナーなど親切丁寧にアドバイスします。

教育グループ

教育を担当する部内チームが研修のスケジュール管理、資料作成、月例進捗ミーティング等を実施し組織的に新人育成に取り組みます。

実施方法

OJTと集合研修(座学・演習)を組み合わせた段階的教育を実施します。

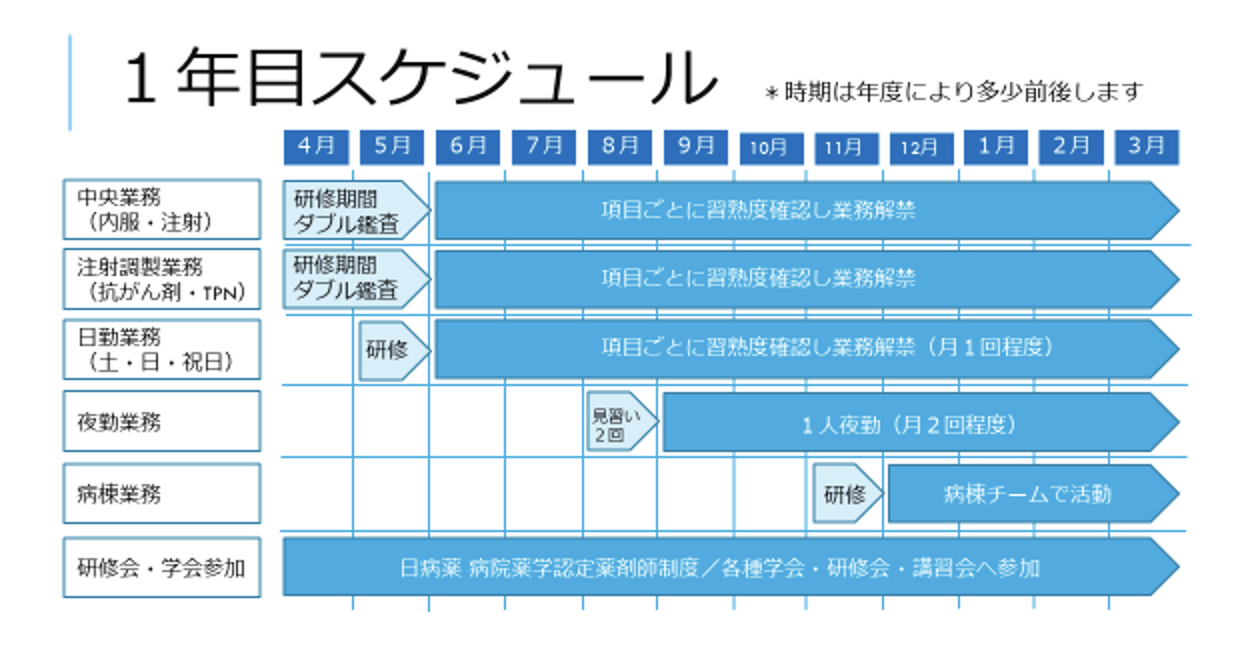

研修期間とスケジュール

研修期間:1年間

- 4~12月:中央業務

4~6月:調剤、注射、医療安全、抗がん剤・TPN調製、夜勤補助準備

7~9月:夜勤練習及び夜勤業務開始、夜勤補助の開始、調剤鑑査の自立

10~12月:夜勤業務、薬歴記載、疑義照会の実践、無菌調製のスキル(配合変化、疑義照会)の強化 - 1~3月:病棟業務(薬剤管理指導・TDM・退院支援)、チーム医療への参画、地域連携関連業務

主な研修項目

- 調剤業務:処方鑑査、計数・計量調剤、内服・注射薬、麻薬・向精神薬対応、院内製剤

- 無菌調製:抗がん剤、TPN、曝露対策(CSTD、スピルキット対応)

- 病棟業務:持参薬鑑別、薬剤管理指導、TDM、処方提案、ポリファーマシー対策

- 情報業務:医薬品情報管理、電子カルテ操作

- 医療安全・感染制御:インシデント対応、ICT/AST活動、レジメン運用

- 地域連携:退院指導、施設間情報共有、PFM

評価・サポート体制

進捗確認、月例面談、研修評価シートによる達成度管理、MBOによる自己振り返り

研修の特徴

- 中央業務から病棟業務への段階的な移行と、早期の夜勤適応を支援します。

- プロフェッショナリズム・倫理・安全文化を重視した多角的育成を実施します。

- 病棟配属や委員会活動への早期参加を通じた実践的スキル習得をサポートします。

【月間】新人職員 研修スケジュール(2025年4月)[PDF形式]

【月間】新人職員 研修スケジュール(2025年5月)[PDF形式]

【月間】新人職員 研修スケジュール(2025年6月)[PDF形式]

【月間】新人職員 研修スケジュール(2025年7月)[PDF形式]

【月間】新人職員 研修スケジュール(2025年8月)[PDF形式]

調剤研修進捗確認表[PDF形式]

注射研修進捗確認表[PDF形式]

勉強会・学会・研修会への参加

薬剤部主催勉強会

院内だけでなく、院外医療従事者も参加可能なZoom勉強会に参加して学ぶことができます。

外部勉強会

各種薬剤師会や製薬会社主催の勉強会情報を逐次メール配信しています。参加したい勉強会があれば各自申し込みをして学ぶことができます。

学会・研修会

年度初めに参加希望を提出してもらい業務調整を行います。規定に基づき参加費や交通費等を薬剤部で負担します。

資格取得支援制度

専門・認定薬剤師の資格取得のための受験料、登録料のほか、更新料等も薬剤部で負担しています。

トレーナー制度

年齢の近い先輩職員が新人1人に対して1人ずつつき、業務の理解度チェックや社会人としてのマナーなど親切丁寧にアドバイスします。

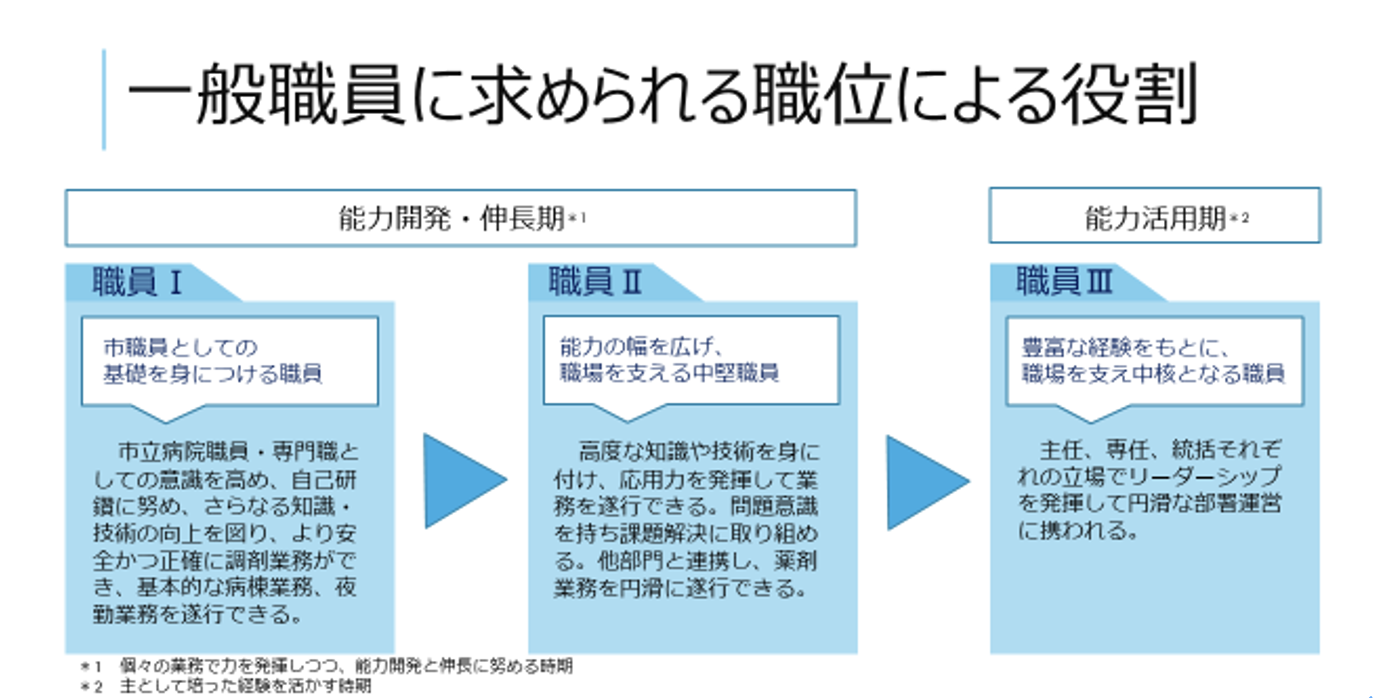

薬剤部のキャリアパス

横浜市立病院は、医療機能の充実や地域医療への貢献を推進するため、必要となる能力を身に付けた職員の育成を目指しています。各段階に応じて「果たすべき役割」、「求められる能力」を明らかにして、人材育成の到達目標とし、組織全体で共有しています。

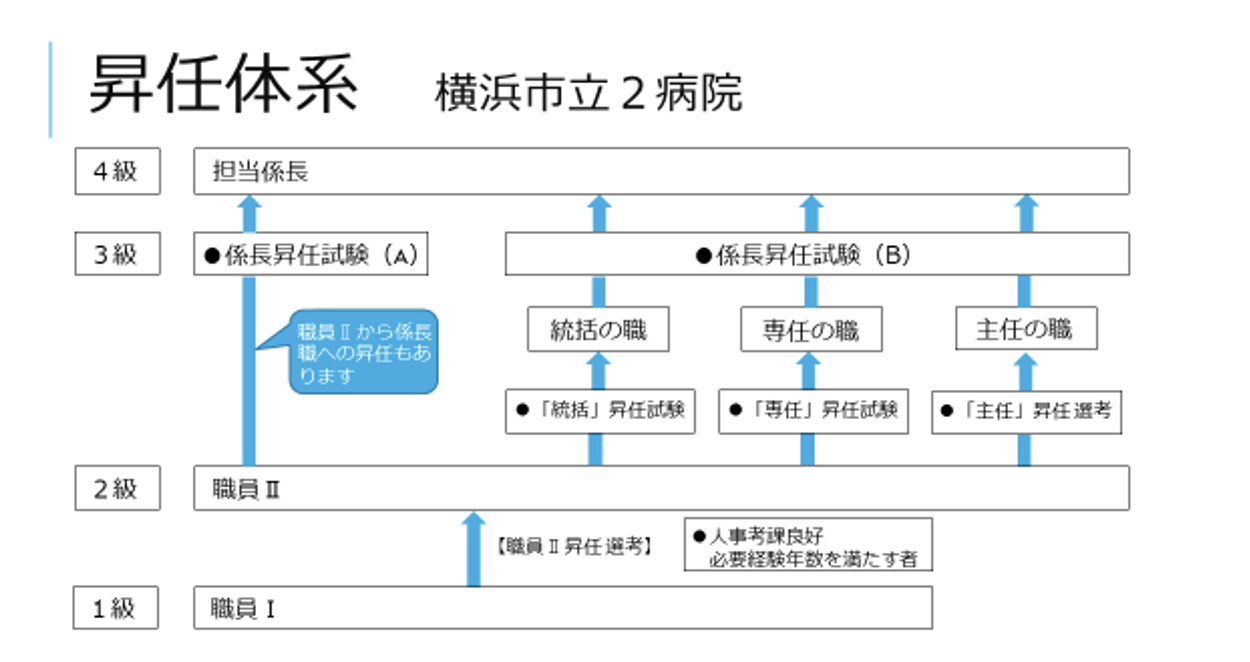

昇任体系

統括、専任、主任の役割

統括

係長を補佐するとともに、管理能力を身に付け、リーダーシップを発揮して円滑な部署運営に携わることができる。

後輩職員に対し、将来を見据えた指導・育成ができる。

将来を見据え、管理能力の向上に努めている。

専任

係長・統括を補佐するとともに、リーダーシップを発揮して円滑な部署運営に携わることができる。

特に自身の専門分野において高度で幅広い知識・経験に基づき、資格取得を目指す後輩職員を指導・育成できる。

自身の専門分野において、高度で幅広い知識・経験に基づき、リーダーシップを発揮し他部門・多職種との調整ができる。

主任

係長・統括を補佐するとともに、リーダーシップを発揮して円滑な部署運営に携わることができる。

高度で幅広い知識・経験に基づき、後輩職員を指導・育成できる。

部署内の業務改善に取り組み、課題解決の中心的な役割を果たすことができる。

実務実習について

当院で実務実習を受ける薬学生の方は『実務実習留意事項』をご確認ください。

実務実習留意事項[PDF形式]

病院実習オリエンテーション(共通)資料[PDF形式]

当院薬剤部の特色

- 実習生受け入れ人数は1期5名以内としています。

- 中央業務(調剤、注射剤調製、ケモ混注、定期セット等)を経験できます。

- 16時から毎日実習の振り返り/翌日の準備時間を設定しています。

- チーム医療に参加することができます。

ASTラウンド、NST、DDST、DM教室、緩和ケアチーム 等

希望者のみ:褥瘡ケアチーム、排尿ケアチーム、リエゾンチーム 等

*業務の都合上希望通り参加できない場合もあります。 - 院内他部署見学を実施しています。

栄養部、画像診断部、検査・輸血部、臨床工学部、リハビリテーション部、医療安全管理室、感染管理室 等

*業務の都合上希望通り実施できない場合もあります。 - 実習期間中に横浜市立脳卒中・神経脊椎センター薬剤部での1日実習があります。

もう一つの横浜市立病院を見学することができます。

脳卒中・神経脊椎センターの同期実習生と合同ワークショップを行います。 - 臨床業務実習を行う病棟を選ぶことができます。

病棟トライアル期間に複数病棟を体験して選択していただきます。

*希望通りにならない場合もあります。 - 成果発表会を実習最終週に開催しています。

発表、質疑・応答含め1人15分

実務実習スケジュール例[PDF形式]

実務実習生受け入れ大学実績

北里大学、慶應義塾大学、昭和薬科大学、東京薬科大学、星薬科大学、武蔵野大学、横浜薬科大学 等

施設見学等について

薬剤部の施設見学をご希望される場合は下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

〒221-0855

神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1

横浜市立市民病院 薬剤部

電話 045-316-4580(代表)

メールアドレス by-phinfo@city.yokohama.lg.jp

就職を希望される方へ

■ 職員採用情報(外部サイトに移動します)

■ 就職説明会用資料[PDF形式(3MB)]

■ 就職説明会用資料(横浜市立2病院)[PDF形式(4MB)]

■ 横浜市医療技術職員・行政職員採用案内 [PDF形式(6MB)]

■ オープン・ホスピタル(外部サイトに移動します)

■ マイナビWEB インターンシップ&キャリア発見フェア アーカイブ配信(外部サイトに移動します)※視聴可能期間:令和8年2月28日(土曜)まで

-

休診日

土曜、

日曜、国民の祝日、

年末年始(12月29日〜

1月3日)

されるページ

PAGE

TOP