画像診断部Clinical department

- 診療科・部門・センターのご案内

- 画像診断部

画像診断部

newsお知らせ

現在、お知らせはありません。

- 部門のご紹介

- 業務紹介

- 一般撮影

- 歯科用X線撮影

- 乳房撮影(マンモグラフィ)

- 骨密度検査

- X線テレビ透視検査

- 血管撮影検査

- CT (Computed Tomography)検査

- MRI検査

- 核医学検査(RI検査)

- PET検査

- 放射線治療

- 医療機関の方

- スタッフインタビュー

部門のご紹介

画像診断部は病院全体の診療に広くかかわり、患者さんや医療者を支えていく役割を担っています。

当院は高度急性期医療や地域がん診療連携拠点病院としての役割を果たすべく「最新の画像診断機器と高精度放射線治療装置」を新しく導入し、患者さんが安心して「安全かつ精度の高い医療サービス」が受けられるよう、スタッフが協力しあい日々努力しています。

特に救急医療では脳卒中や心血管疾患治療を医師、看護師、他のメディカルスタッフと共に24時間365日迅速に対応できる体制を整えています。また、がん治療では医師・医学物理士・専門技師が協力して高度な放射線治療を行っています。

この他、近隣の地域医療機関からの画像検査依頼(医療機器共同利用)にも積極的に対応しています。新病院開院とともに新しくなった画像診断部として今後も質の高い検査や治療を多くの方に提供していきたいと考えています。

業務紹介

画像診断部門では、地下1階のフロアで画像診断業務および放射線治療業務、2階のフロアで血管撮影業務を行っています。

画像診断業務【地下1階】

【単純X線撮影検査、X線テレビ透視検査、CT検査、MRI検査、核医学検査(RI検査)】

- 単純X線撮影検査

一般撮影装置 5台(救急撮影専用 1台)

移動型X線撮影装置 6台(救急撮影専用 1台)

歯科用X線撮影装置(パノラマ・CBCT複合機、デンタル) 2台

マンモグラフィ装置 1台

骨密度測定装置 1台 - X線テレビ透視検査

汎用透視装置 2台

呼吸器内視鏡専用装置 1台

消化器内視鏡専用装置 1台 - CT検査

320列CT 1台

デュアルエナジーCT 1台

80列CT(救急撮影専用) 1台 - MRI検査

3T 1台

1.5T 2台 - 核医学検査(RI検査)

SPECT 2台

PET-CT 1台

放射線治療業務【地下1階】

放射線治療システム 2台

治療計画用CT 1台

血管撮影業務【2階】

血管撮影装置 3台

ハイブリッド用血管撮影装置 1台

一般撮影

一般撮影検査とは

一般撮影検査とは、X線で胸部や腹部、骨の撮影を行う検査です。

胸部X線撮影では、主に肺や心臓の状態、腹部X線撮影では、腹部のガスの状態や結石の有無などが撮影の目的になります。

骨X線撮影は、骨の状態や骨折の有無が撮影の主な目的となり、頭から足の先まで全ての骨が撮影の対象となります。

特徴・注意事項

- X線撮影では衣服のボタンやファスナー、カイロ・貴金属等は写ってしまいます。撮影時には外して頂くようお願い致します。

- 妊娠の可能性のある方は事前にご相談下さい。

当院で保有している装置

- X線撮影装置

*RADspeedPro(島津製作所)

*RADnext50(富士フィルムメディカル社) - FPD(フラットパネルディテクタ)【※1】

*CALNEO HC、CALNEO Smart C77、CALNEO GL(富士フィルムメディカル社)

【※1】FPD(フラットパネルディテクタ)とは

X線フィルムに代わる医療デジタルX線画像システムの一つで、従来のX線フィルムに比べ放射線に対する感度が高く、X線被ばくを低減出来ます。高画質で鮮明な画像が得られ、撮影後1秒程で画像を表示します。

当院の取り組み

新病院では5部屋全てのX線撮影室に、FPDを導入しており、今まで以上に被ばく線量を低減し、高画質な画像を提供しています。

歯科用X線撮影

歯科用X線撮影検査とは

歯科用X線撮影検査ではパノラマ撮影、歯科用CBCT、頭部X線規格撮影(セファログラフィ)、デンタル撮影(口内法)を行っています。

パノラマ撮影は、歯と顎骨の全体像をX線撮影するもので、1枚の写真で歯や骨、顎関節など、多くの情報を得ることが出来ます。

歯科用CBCTは、歯科用領域に特化したX線CTで、微細な骨の構造を観察することが出来ます。全身用に比べて、被ばくが少なく、解像度が高く、歯の詰め物などの金属によるアーチファクトが目立たない画像が得られます。

頭部X線規格撮影は、顔面・頭部のX線画像を決められた規格で経時的に撮影し、骨格の成長の変化や歯の移動を観察することができます。

デンタル撮影(口内法)は、IP(イメージングプレート)【※1】を口の中に入れて歯を個別にX線撮影するもので、撮影範囲が限られますが詳細に観察出来ます。

【※1】IP(イメージングプレート)とは

X線フィルムに代わる医療デジタルX線画像システムの一つで、従来のX線フィルムに比べ放射線に対する感度が高く、X線被ばくを低減出来ます。柔らかく曲面に沿わせて使用できるため、口腔内の撮影に適用可能です。

特徴・注意事項

歯科用X線撮影検査ではめがね・入れ歯・ピアス・ヘアピン・ウィッグ等は写ってしまいます。撮影時には外して頂くようお願い致します。

当院で保有している装置

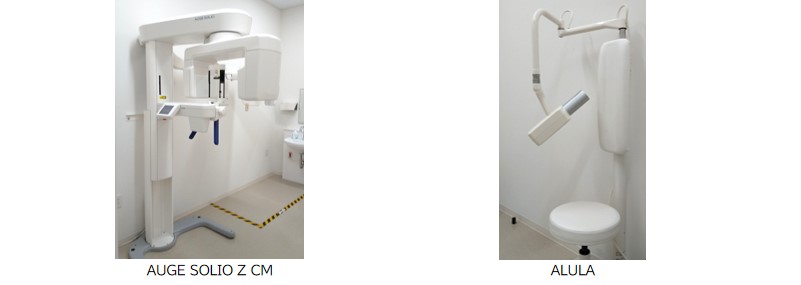

- アーム型X線CT診断装置・デジタル式歯科用パノラマX線診断装置

*AUGE SOLIO Z CM(朝日レントゲン社) - アナログ式口外汎用歯科X線診断装置

*ALULA(朝日レントゲン社)

乳房撮影(マンモグラフィ)

マンモグラフィ検査とは

マンモグラフィ検査とは、乳房を出来るだけ薄く伸ばしてX線で撮影を行い、乳房内を観察する検査です。乳房全体の組織は柔らかくX線吸収差が少ないため、乳房撮影専用の装置を使用します。

マンモグラフィは痛みを伴う検査ですが、圧迫する理由は以下の通りです。

- 乳房の厚さを均一にすることにより細かな部分まで映し出せます。

- 体の動きによるブレ・ボケを防げます。

- 放射線の被ばく量を少なくできます。

(厚さが1cm薄くなると被ばく量は50%軽減されます。)

特徴・注意事項

- 撮影は上半身脱衣した状態で行いますので、上半身のみ脱衣できる服装でご来院ください。

- 髪の毛が写ってしまう場合には、纏めて頂くことがあります。

- 検診のマンモグラフィ撮影では、豊胸術実施者、ペースメーカ装着者、V-Pシャント施行者の撮影は安全を保障出来ないため、原則お断りしています。

当院で保有している装置

- 乳房X線撮影装置

*AMULET Innovality(富士フィルムメディカル社) - 吸引式乳房組織生検装置

*EnCor ENSPIREシステム(メディコン社)

当院の取り組み

最先端のFPD(フラットパネルディテクタ)【※1】を搭載した装置を導入し、低線量で高精細な画像を予防医療センター(がん検診)および乳腺外科へ提供しています。

撮影枚数は2~4枚程度で、検査所要時間は5~10分程度となります。

当院は、NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構による施設画像認定を取得しています。撮影は、同機構の撮影技術講習会を受講した診療放射線技師の指導のもと、女性技師が対応しています。また、マンモトーム生検【※2】も行っています。

【※1】 FPD(フラットパネルディテクタ)とは

X線フィルムに代わる医療デジタルX線画像システムの一つで、従来のX線フィルムに比べ放射線に対する感度が高く、X線被ばくを低減出来ます。高画質で鮮明な画像を得られ、撮影後1秒程で画像を表示します。

【※2】 マンモトーム生検とは

局所麻酔後、マンモグラフィを撮影しながら直径4mm程の針で組織を採取します。細胞診や針生検よりも採取する組織量が多く、より確実な診断をすることが出来ます。

骨密度検査

骨密度測定検査とは

骨密度測定検査とは骨の密度を調べる検査です。骨の密度が低下すると、骨の強度も低下し骨折の危険性が高まります。

測定方法には、超音波を使用して踵の骨を測定する超音波法や、X線で手の骨とアルミニウム板を同時撮影して測定するMD法や、エネルギーの低い2種類のX線を体幹の骨などに照射して測定するDXA法等があります。中でもDXA法は精度が高く、骨粗鬆症の骨評価には腰椎と股関節の2部位のDXA法測定が推奨されています。

特徴・注意事項

- 当院では、DXA法による高精度な測定検査を行っています。

- 基本的な検査部位は腰椎と股関節で、仰向けに寝た状態で測定し、検査所要時間は10分程度となります。

- 定期的に測定し過去の結果と比較することで、骨折予防や治療に役立てています。

- 検査前の食事制限はありません。

- 検査部位にボタンやファスナー、湿布、カイロ等がある場合は検査の妨げになりますので、検査時には外して頂くようお願い致します。

- 腰椎や股関節に人工骨頭などの体内金属がある場合、 検査1週間前に造影剤(バリウムなど)を使用した等の場合は、医師または担当技師にお知らせください。

当院で保有している装置

*Horizon A(HOLOGIC社)

X線テレビ透視検査

X線テレビ透視検査とは

X線テレビ透視検査とは、X線を骨や臓器に照射し、モニタで観察しながら行う検査です。造影剤を使って胃、大腸といった消化管を始め、脊椎、腎臓、膀胱等の検査を行います。

また、造影剤を使う検査以外にも外れた関節(脱臼)の整復、神経根ブロック注射治療、その他に内視鏡と併用しながら狭窄部位を広げる治療等も行います。

当院で保有している装置

*Ultimax-i(CANON社)

*SONIALVISION G4(島津製作所社)

*Versiflex VISTA (富士フィルムメディカル社)

*ZEXIRA(CANON社)

当院の取り組み

当院では画像診断エリア内と内視鏡センターエリア内に計4台のX線テレビ透視装置を設置し、迅速に検査に対応しています。

画像診断部エリア内の2台の装置では、主に胃がん検診、注腸検査、脊髄造影、神経根ブロック注射、骨の整復、尿路系検査、尿管ステント挿入・交換等を行っています。また、そのうちの1台SONIALVISION G4では、トモシンセシス撮影も行っています。トモシンセシス撮影とは、断層撮影とデジタル画像処理を融合させた新しい技術で、微細な骨折線を見つけることが出来ます。また、体内の金属によるアーチファクトを低減できるため、術後の金属と骨の境界を明瞭に観察することが可能になります。

内視鏡センターエリア内の2台の装置は、呼吸器と消化器の検査専用にそれぞれ区別して行っています。呼吸器の内視鏡検査では、気管および気管支に内視鏡を挿入して観察しますが、直接観出来ない先端部分の組織や細胞を採取する際にX線テレビ透視を使用することで安全に検査を行っています。

消化器の内視鏡検査では、小腸・大腸の狭窄に対してX線テレビ透視下で造影剤を使用し狭窄範囲を確認し、狭窄部を風船や筒状の金属網で広げる治療を行っています。また、胆管結石や胆道狭窄に対しても同様にX線テレビ透視下で造影剤を使用して、結石や狭窄部位を確認しながら、結石除去や胆管内の流れを良くするためのチューブを挿入するなどの治療を行っています。

血管撮影検査

血管撮影検査とは

血管撮影検査とは、カテーテルという細い管を動脈や静脈に挿入し、造影剤を注入してX線で撮影する検査です。

血管撮影装置を使用し、目的の血管を撮影することで血管の病気(狭窄・閉塞・動脈瘤・奇形など)や血管に繋がる腫瘍の診断を行います。

また、診断のみならず治療も可能です。カテーテルを使用して風船で狭い血管を拡張したり、カテーテルから腫瘍に対して抗がん剤を流したり、事故などで傷つき破れている血管を内側から止血したり、動脈瘤に金属を詰めて破裂を防いだり、様々な治療を行うことが出来ます。

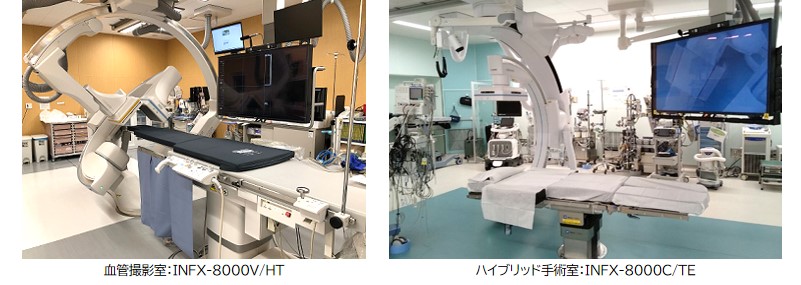

当院で保有している装置

*INFX-8000V/JE(CANON社)2台

*INFX-8000V/HT(CANON社)1台

*INFX-8000C/TE(CANON社)1台

当院の取り組み

当院は3部屋の血管撮影室に加え、令和5年度よりハイブリッド手術室が稼働しました。不整脈治療や血管の病気(狭窄・閉塞・動脈瘤など)の診断や治療、さらには経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)等、幅広く対応しています。

カテーテル手術は外科的手術と比べて傷が小さいので体への負担が少ないのがメリットですが、X線による被ばくが伴うことがデメリットです。我々診療放射線技師はこのデメリットを最小限にするためにカテーテル手術中の被ばく管理や最適なX線出力調整、装置の操作、日々のメンテナンスなどを行っています。

横浜市の中核病院としてより多くの患者さんに質の高い検査・治療を提供できればと考えています。

CT (Computed Tomography)検査

CT検査とは

CTとは、Computed Tomographyの頭文字を略したものです。

CT検査は筒状の装置を通過して検査を行います。通過している間に体の周囲よりX線を照射して、体を透過したX線を検出器で感知をします。感知したX線をコンピュータで計算することにより、体の画像を取得(再構成)する検査です。

現在では、検出器の多列化が進み、全身の短時間撮影が可能になりました。また、小さな検出器を使用しているため、高精細の画像で小さい病変部の描出ができます。さらに、画像再構成に逐次近似応用再構成法などを使用しており、低被ばくで高画質の画像を提供することが可能です。

特徴・注意事項

- 検査時間は10~20分程度です。

- 検査前に検査着に更衣をお願いすることがあります。貴金属や入れ歯なども外していただく場合もあります。

- 呼吸を15秒程度止めて行う検査があります。

- 妊娠の可能性のある方、ペースメーカや除細動器(ICD)をご使用の方は事前に担当医師に申し出てください。

- 造影検査の場合、喘息、甲状腺機能亢進症、糖尿病、腎障害、多発性骨髄腫等に罹患している方や過去に造影剤アレルギーがあった方は事前にお知らせください。

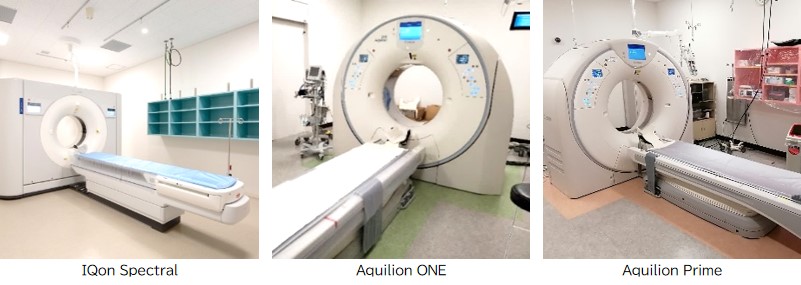

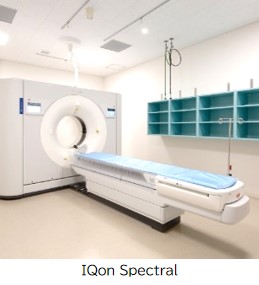

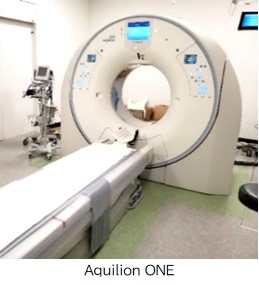

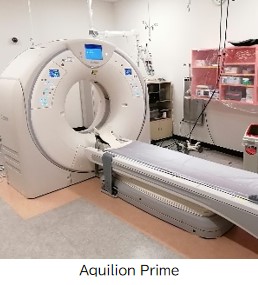

当院で保有している装置

*IQon Spectral:64列(Philips社)

*Aquilion ONE:320列(CANON社)

*Aquilion Prime:80列(CANON社)

当院の取り組み

当院のCTはすべて多列検出器の装置を使用しているため、短時間撮影や高精細の画像提供が行えます。

IQon SpectralはデュアルエナジーCTの役割も担っている2層構造の検出器を備えている装置です。デュアルエナジーCTでは2つのエネルギー帯の情報を収集して、体内の成分が分かる「実行原子番号画像」や、ヨード造影剤の分布が強調される「水/ヨード密度画像」などの画像を作成することが可能です。これらの情報で病変の検出率が高くなると言われています。また、ヨード造影剤が強調されて画像化されるため、造影剤の注入量を減らすことができるという利点があります。

Aquilion ONEとAquilion Primeは当院最小の0.5mmの検出器を備えている装置です。全身を0.5mm間隔で表現した画像を提供することも可能です。また、全身の撮影時に、大動脈起始部の動きを抑えた画像が再構成できるように心電図同期を行いながら撮影をすることができます。Aquilion ONEは検出器が320列並んでいることにより、約16cmの幅に入る撮影部位(頭部・心臓・乳幼児の体幹部など)を1秒未満で撮影が行えます。

当院では3台の撮影装置を使い分けて検査を行っています。ご不明なことがあれば、CT室のスタッフまでお尋ねください。

MRI検査

MRI検査とは

MRIとはMagnetic Resonance Imagingの頭文字で、日本語では核磁気共鳴画像と呼ばれています。

MRIの検査は筒状の装置の中で検査を行います。強い磁場の中で体に電磁波を与えることで、体内の水素原子が共鳴し、振動した水素原子から電磁波が発生します。この微弱な電磁波を受信して電気信号に変換して画像にします。1度の検査で、数種類の画像や任意の角度で画像を得ることが出来ます。治療前にがんの有無や広がり、他の臓器への転移検索、治療の効果を判定、治療後の再発がないかを確認するなど、さまざまな目的で行われる検査です。

特徴・注意事項

- 検査時間は15~60分程度です。(検査部位により異なります。)

- 検査中は大きな音がします。

- 検査前に検査着に更衣をお願いしています。

- 撮影部位にコイルを載せることがあります。

- 検査中、体に熱を持つことがあります。

- 呼吸を繰り返し15秒程度止めて行う検査があります。

- 磁石を使用した検査なので金属は持ち込むことができません。貴金属や入れ歯なども外していただきます。体内や体外に外すことが出来ない金属のある方は事前に担当医師にご相談ください。入室前に金属チェックを行います。ご協力お願いいたします。

- 閉所恐怖症がある方、妊娠中の方、刺青がある方は事前に担当医師にご相談ください。

- ペースメーカ、除細動器(ICD)は対応機種を除いて検査が行えません。

- 造影検査の場合、過去に造影剤アレルギーがあった方や喘息がある方は、事前にお知らせください。

当院で保有している装置

*Ingenia Elition 3.0T(Philips社)

*Achieva 1.5T(Philips社)

*MR5300 1.5T(Philips社)

当院の取り組み

当院では3.0T(テスラ)・1.5Tの装置を保有しています。どちらの装置でも汎用的な検査が行えますが、症例や検査状況に応じて各装置を使い分けています。装置によって費用が異なることがありますのでご了承ください。(3割負担で1,000円弱の差が生じます。)

1.5Tの装置では3.0Tに比べると、SAR(specific absorption ratio:比吸収率)を抑えて検査を行うことが可能です。SARとは、磁界による体内への投入エネルギーを「組織単位質量あたりの電力[W/kg]として表した値です。導電体である人体に電磁波を当てると、渦電流が発生してジュール熱が生じます。3.0Tより発生する熱が低いため、1.5Tの装置の方が熱感を持ちにくいです。

3.0Tは磁場強度が高い装置です。検査時間の短縮や質の高い画像の描出が可能です。頭部の末梢血管など描出することができます。また、肝臓に振動を与えながら検査を行うことで肝臓の硬さを評価する「肝臓エラストグラフィ」や専用の機器を必要とする「乳腺MRI」はこちらの装置で検査します。3.0TはSARが高くなるため、体内に金属などある場合は、検査に制限がある可能性があります。

当院のMRI室ではヘッドホンから音楽を流して検査を行います。複数のCDを用意していますので、リクエストがあれば検査スタッフにお伝えください。持込のCDを流すことも出来ます。また、ご不明なことがあればMRI室のスタッフまでお尋ねください。

核医学検査(RI検査)

核医学検査とは

核医学検査とは、臓器や病気に集まる少量の放射性医薬品を体内に投与します。それらの放射性医薬品から放出される微量のガンマ線を撮影装置で検出して、画像化する検査です。微量のガンマ線を検出するために撮影装置を体に接近させて検査を行います。色々な方法でガンマ線を収集するため、撮影装置が体の前面を頭から足先にかけて移動したり、体を中心に回転したりします。撮影のタイミングは放射線医薬品を体内に投与直後、運動直後、3時間後、3日後など検査内容によって異なります。

核医学検査は臓器への集積を検出することにより対象となる臓器の機能評価を行います。CTやMRIなどの形態評価に対して、投与された放射線医薬品の分布や集積量、経時的変化の情報から機能や代謝状態を評価することが出来ます。機能や代謝状態の異常は形態の変化の前に発現しますので、核医学検査によって病変の早期発見につながる可能性があります。

なお、妊娠の可能性のある方、授乳中の方は事前にご相談ください。

多くの種類の検査を行いますが、以下に代表的な検査をご紹介します。

骨シンチ検査

【検査の目的】

全身の骨の病気や、がんの転移などを見つける検査です。

【検査方法】

放射性医薬品を注射し、3~4時間後に約30分間の撮影を行います。

- 撮影直前に排尿をしていただいています。

- 撮影の際には、時計・めがね・ベルト・ポケット内に入っている金属のものなどを外して頂くようお願い致します。

- この検査には、食事の制限などはありません。

負荷心筋シンチ検査

【検査の目的】

運動や薬剤によって負荷をかけて、心臓の筋肉に血流異常がないかを調べる検査です。

【検査方法】

心臓に負荷をかけた状態で放射線医薬品を注射し、検査台で両腕を挙上した状態で約15分の撮影を行います。

- 午後に再度、同じように約15分間の撮影を行ないます。

- 午前と午後の2回、撮影を行います。

- 検査の際には、時計・めがね・ベルト・ポケットに入っている金属のものなどを外して頂くようお願い致します。

- 朝食から検査終了まで食事を摂ることはできません。

- 検査当日の薬は飲まずに、持参してください。

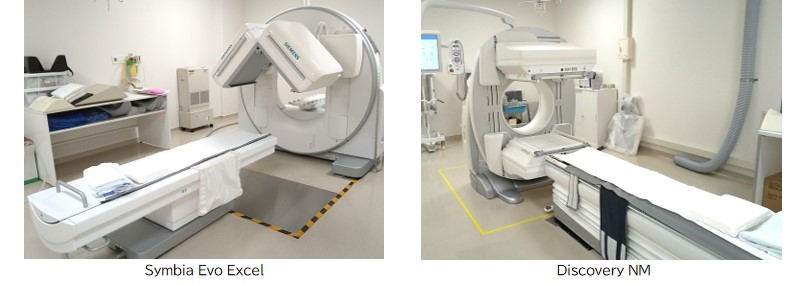

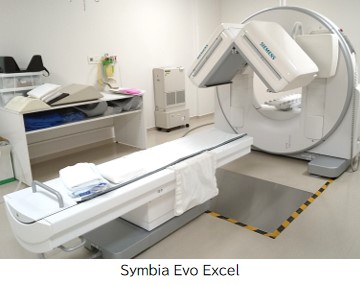

当院で保有している装置

*Symbia Evo Excel(SIEMENS社)

*Discovery NM 830(GE社)

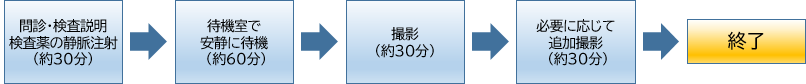

PET検査

PETとはPositron Emission Tomographyの頭文字を取って略したもので、日本語では陽電子放出断層撮影と呼ばれています。

放射能を含む薬剤を用いる、核医学検査の一種です。放射性薬剤を体内に投与し、体内から放出される放射線を撮影装置によって画像化します。

現在PET検査といえば大半が18F-FDGという薬剤を用いた「FDG-PET検査」です。FDGは体内でブドウ糖と同様に取り込まれます。がんなどは他の正常部位に比べてブドウ糖の消費量が多いため、18F -FDGが多く集まります。体内に取り込まれた18F -FDGから放出される微量の放射線を撮影装置で測定・画像化します。

PET検査は通常、がんや炎症の病巣の確認、腫瘍の大きさや場所の特定、良性・悪性の区別、転移状況や治療効果の判定、再発の診断などに利用されています。

体内に取込まれた、FDG(薬剤)は尿路系で排出されます。6時間後には約30%が排出されます。

特徴・注意事項

【検査流れ】

- お食事は検査時間5時間前までにお済ませください。

- 以後、糖分を含んだ飲食は避けるようにお願い致します。

- 検査前に検査着に更衣をお願いすることがあります。貴金属や入れ歯なども外していただく場合もあります。

- インスリン注射をしている方は、事前に担当医に申し出てください。

- 妊娠の可能性のある方、ペースメーカや除細動器(ICD)をご使用の方は事前に担当医師に申し出てください。

- 検査終了後、10時間は乳幼児や妊産婦との接触はできるだけ控えてください。

当院で保有している装置

*Discovery MI DR (GE社)

当院の取り組み

核医学検査で使用される装置をSPECT装置といい、2つの検出器を体に近づけて検査を行います。またPET検査で使用されるPET装置はCTのような形状をしています。狭いところが苦手な方は装置の写真やCTを参考にしてください。不安のある方は、主治医に相談していただいたうえで、実際の装置を見学して頂くことも可能です。

検査室内は広く、リラックスした環境で検査を受けて頂けます。また、PET検査薬注射後の待機室はリクライニングソファとテレビが完備されています。待機室は6部屋あり、車椅子やストレッチャーでもご利用になれる広い部屋もあります。長い待機時間ですが、患者さん同士が接触することなくゆっくりお過ごしいただけます。

その他、ご不明なことがあれば核医学検査室のスタッフまでお尋ねください。

PETがん検診も行っておりますので、予防医療センター(045-316-6526)までお問い合わせ下さい。

放射線治療

放射線治療とは

放射線治療とは、がん治療の3本柱(放射線療法、手術療法、薬物療法)の1つです。

放射線や電子線を用いて臓器を切らずに形状や機能を保ちながら、がん細胞のDNAにダメージを与えることで、がんを治したり、がんの浸潤や増大による痛みの症状を緩和させたりします。実際、初期段階のがんに対しては、手術と同等な効果が証明されています。ただし、同一部位の再治療は正常組織のダメージの観点から通常は行えません。

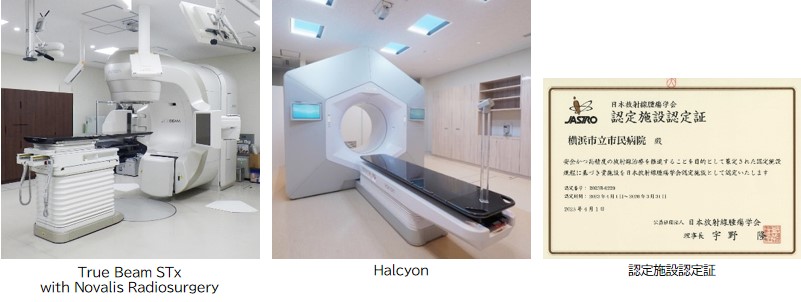

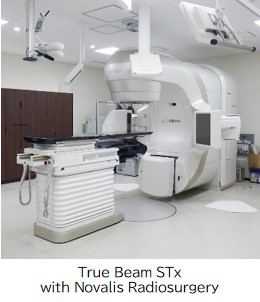

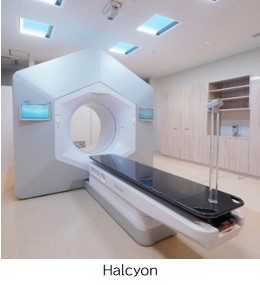

当院で保有している装置

- 高精度放射線治療装置

*True Beam STx with Novalis Radiosurgery(VARIAN社)

*Halcyon(VARIAN社) - 治療計画用CT

*Discovery RT(GE社)

当院の取り組み

高精度放射線治療装置2台を使用し、がん治療最前線から緩和治療まで高い治療効果と低い副作用の両立に取り組んでいます。

True Beam STxでは、細い(2.5mm)マルチリーフコリメーター、6軸寝台移動、呼吸同期法などの優れた機能を駆使することによって、従来からの通常照射(緩和や全身照射を含む)やIMRT・VMATなどの強度変調放射線治療に加え、さらに高い精度が要求される頭頚部定位照射、体幹部定位照射(肝臓、肺)を実施しています。

Halcyonは、VMAT(強度変調回転照射)専用装置であり、位置決めCBCTも最短17秒で取得でき、照射時間も最短60秒と大幅に時間短縮をして治療が可能です。

当院は安全かつ高精度の放射線治療を推進することを目的として策定された日本放射線腫瘍学会の認定施設認定証を取得しています。

各職種(医師・看護師・診療放射線技師・医学物理士)が研鑽を積み、効果的な放射線治療を安心して受けられる体制を整えております。

医療機関の方

患者さんのご紹介について

当院では地域医療機関の診療業務の充実を図るために高度医療機器を備え、共同利用事業による地域連携を行っています。

PET-CT、CT、MRI、核医学(RI)、骨密度検査、乳房撮影、歯科CT

医療関係者および学生の皆様へ

当院では毎年、学生の臨床実習を受け入れております。

院内外の講習会への参加研修体制が整っており、各種資格を取得し、学術活動も活発に行っています。

【主な資格取得状況】

- 肺がんCT検診認定技師

- X線CT専門認定技師

- 第一種放射線取扱主任者

- 医学物理士

- 放射線治療専門放射線技師

- 放射線治療品質管理士

- 胃がんX線検診読影部門資格

- 胃がんX線検診技師部門資格

- 検診マンモグラフィ撮影認定放射線技師

- 第一種衛生管理者

- 医療情報技師

- 核磁気共鳴専門技術者

- 臨床実習指導教員

- 診療情報管理士

- ACLS

- 医療画像情報制度管理士

- 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師

スタッフインタビュー

画像診断部戸田技師長のインタビューは、こちらからご覧いただけます。

-

休診日

土曜、

日曜、国民の祝日、

年末年始(12月29日〜

1月3日)

されるページ

PAGE

TOP